上冲房价现象已成为当前社会经济运行中备受关注的焦点,其背后涉及多重因素交织影响,不仅关乎居民居住成本,更深刻影响着城市经济结构、产业布局及社会资源配置,从本质上看,房价持续上涨是供需关系、金融环境、政策导向及市场预期等多维度因素共同作用的结果,需结合具体背景进行系统性分析。

从需求端来看,城镇化进程的快速推进是核心驱动力之一,近年来,大量农村人口向城市转移,尤其是一线、新一线城市,形成了持续且庞大的刚性住房需求,据国家统计局数据,2022年我国常住人口城镇化率已达65.22%,但与发达国家80%以上的水平相比仍有差距,这意味着未来仍有数千万人口将进入城市,为住房市场提供长期需求支撑,改善型需求的释放也加剧了供需矛盾,随着居民收入水平提升,家庭对居住品质的要求不断提高,从“有房住”向“住得好”转变,推动了大户型、高品质住宅的需求增长,部分城市优质教育、医疗等公共资源向特定区域集中,导致学区房、学区房概念持续升温,进一步推高了局部区域的房价。

供给端的结构性矛盾同样不可忽视,土地资源稀缺性制约了住房供给,尤其是一线城市,可供开发的住宅用地日益减少,土地价格持续攀升,直接推高了新房成本,住房供给结构失衡,保障性住房供给不足,中低价位、小户型商品房占比偏低,难以满足中低收入群体的需求,部分开发商捂盘惜售、延迟入市,人为制造市场紧张氛围,也为房价上涨提供了空间。

金融环境的宽松程度对房价波动具有显著影响,低利率环境下,居民购房成本降低,刺激了投资投机性需求,近年来,部分城市居民将房产视为主要财富增值渠道,利用杠杆资金(如经营贷、消费贷)购房,导致住房金融属性过度强化,加剧了市场泡沫,银行信贷政策对房地产市场的支持力度,以及开发商融资渠道的松紧程度,均直接影响市场供给量和开发节奏,进而传导至价格端。

政策因素在房价调控中扮演着关键角色,为抑制房价过快上涨,政府先后出台了限购、限贷、限售、限价等行政性措施,以及提高房贷利率、加强房地产金融监管等市场化手段,政策效果往往存在时滞性和区域差异性,部分热点城市因需求旺盛,政策调控难以完全抵消市场上涨动力;而一些三四线城市则因人口流出、库存高企,面临去化压力,政策刺激效果有限,土地财政依赖度较高的地方政府,在土地出让与稳定房价之间面临两难选择,客观上影响了调控政策的执行力度。

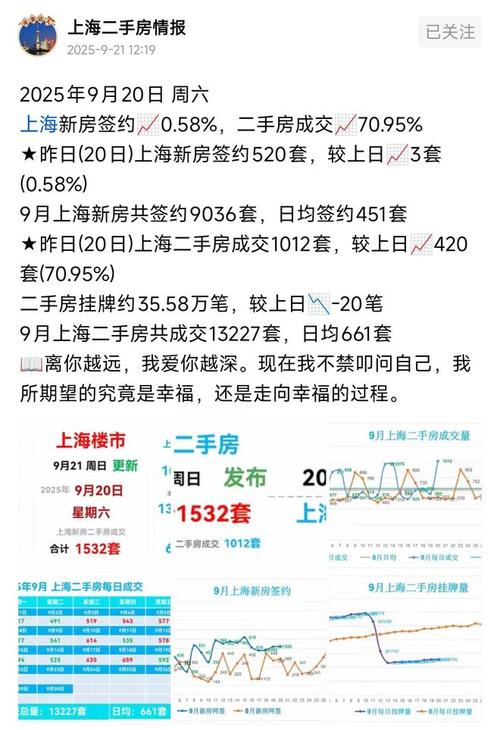

市场预期是推动房价上冲的隐形推手,在“买涨不买跌”的心理作用下,房价持续上涨容易形成涨价预期,吸引更多购房者入场,进一步推高房价,部分媒体和中介机构的过度宣传,以及“房价永远上涨”的错误观念,加剧了市场非理性繁荣,这种预期一旦逆转,可能导致市场快速降温,引发金融风险和社会问题。

从影响层面看,上冲房价对经济社会的冲击是多方面的,对居民而言,房价过快上涨加重了购房负担,挤压了其他消费支出,降低了生活质量,尤其对年轻群体和新市民形成了“住房压力”,对企业而言,高房价推高了用工成本,不利于吸引和留住人才,可能削弱城市产业竞争力,对宏观经济而言,房地产过度繁荣可能导致资源错配,挤压实体经济融资空间,积累金融风险,一旦房价大幅波动,可能引发系统性风险。

为应对上冲房价问题,需构建长效机制,多措并举综合施策,一是加快发展保障性住房体系,增加保障性住房供给,满足中低收入群体基本居住需求;二是推进土地制度改革,增加住宅用地供应,优化土地出让方式,抑制土地价格过快上涨;三是完善房地产金融审慎管理制度,加强资金流向监管,遏制投机性购房;四是推进城镇化高质量发展,促进大中小城市协调发展,缓解人口向大城市过度集中的压力;五是加强市场预期引导,稳定市场信心,避免非理性炒作。

| 影响因素 | 具体表现 | 对房价的作用机制 |

|---|---|---|

| 需求端因素 | 城镇化进程、改善型需求、资源集中效应 | 刚性需求与投资需求叠加,推高需求总量 |

| 供给端因素 | 土地稀缺、供给结构失衡、开发商行为 | 供给不足加剧供需矛盾,推升开发成本 |

| 金融环境因素 | 低利率、信贷宽松、杠杆资金使用 | 降低购房成本,刺激需求膨胀 |

| 政策因素 | 调控政策松紧、土地财政依赖、政策执行差异 | 短期影响市场情绪,长期调节供需平衡 |

| 市场预期因素 | 涨价预期、非理性炒作、媒体舆论 | 放大市场波动,形成自我强化循环 |

相关问答FAQs:

Q1:上冲房价对年轻人购房会产生哪些具体影响?

A1:上冲房价对年轻人购房的影响主要体现在三方面:一是购房门槛大幅提高,年轻人需支付更高的首付和月供,甚至因无力购房而延迟婚育计划;二是加剧代际财富差距,拥有房产的家庭财富快速增值,无房群体则面临资产缩水风险;三是挤压职业发展空间,部分年轻人因购房压力被迫选择高薪但非理想的职业,或放弃创业、深造机会,影响个人价值实现。

Q2:政府应如何平衡房价稳定与经济发展的关系?

A2:平衡房价稳定与经济发展需采取差异化策略:坚持“房住不炒”定位,通过土地供应、金融监管、税收调节等手段抑制投机需求,防止房价大起大落;推动经济高质量发展,培育新兴产业,提高居民收入水平,增强城市经济韧性,从根本上减少对房地产的依赖,加快保障性住房建设,完善住房保障体系,确保中低收入群体“住有所居”,实现经济发展与民生改善的良性互动。

房价持续上涨,背后原因多,值得深思。