房价畸形,这一现象已成为当前社会经济领域中一个备受关注的突出问题,它不仅深刻影响着普通居民的居住选择与生活品质,更对整个经济的健康发展、社会结构的稳定以及资源的合理配置构成了潜在风险,所谓房价畸形,通常指房价水平与居民实际收入水平、城市经济发展基本面、租赁市场回报率以及国际公认的合理区间等关键指标严重偏离,呈现出非理性、不可持续的上涨态势或区域性的极端分化。

从居民收入与房价的对比来看,房价畸形的特征尤为明显,以我国部分一二线城市为例,房价收入比(即一套住房总价与居民家庭年收入的比值)普遍远超过国际公认的3-6倍的合理区间,在一些热点城市,这一比值甚至高达20倍以上,意味着一个普通家庭需要不吃不喝工作20年甚至更长时间才能全款购买一套住房,这种巨大的鸿沟使得许多中低收入群体被排斥在购房市场之外,即便是对于有一定积蓄的中等收入家庭,高额的房贷压力也往往使其“一生为房所累”,消费能力被严重挤压,生活幸福感大幅下降,为了更直观地展示部分城市房价与收入的背离程度,以下选取2023年部分一线城市及强二线城市的房价收入比数据(注:数据为近似值,仅供参考):

| 城市 | 平均房价(元/平方米) | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 家庭年收入(假设3口人) | 房价收入比(80平方米住房) |

|---|---|---|---|---|

| 北京 | 65000 | 75000 | 225000 | 约23 |

| 上海 | 62000 | 78000 | 234000 | 约21 |

| 深圳 | 70000 | 72000 | 216000 | 约26 |

| 广州 | 35000 | 75000 | 225000 | 约12 |

| 杭州 | 40000 | 68000 | 204000 | 约16 |

从上表可以清晰地看到,北京、上海、深圳等城市的房价收入比显著偏高,远超合理范围,这直接反映了房价相对于居民收入的畸高状态。

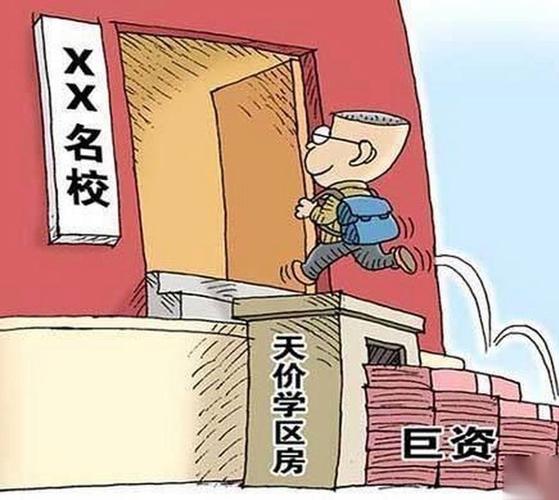

房价畸形的成因复杂多元,是多种因素交织作用的结果,土地财政的依赖是重要推手,长期以来,地方政府财政收入高度依赖土地出让金,地价的不断攀升直接推动了房价的上涨,投资投机需求的大量涌入加剧了市场供需失衡,在缺乏有效投资渠道和房价只涨不跌的预期下,住房被赋予了过多的金融属性,成为资本炒作的对象,导致部分区域房价出现“虚火”,宽松的货币环境在特定时期为房价上涨提供了流动性支持,低利率环境下,信贷资金容易流向房地产市场,推高杠杆,城市规划的不均衡、优质公共资源过度集中也导致人口向核心城区聚集,推高了这些区域的房价,部分开发商的捂盘惜售、虚假宣传等行为也扰乱了市场秩序,进一步加剧了房价的异常波动。

房价畸形的负面影响是多方面且深远的,对个人而言,过高的房价剥夺了许多年轻人的梦想,使其难以在城市立足,加剧了“躺平”心态和焦虑情绪;对家庭而言,沉重的房贷压力不仅降低了消费水平,还可能引发家庭矛盾和社会问题,对经济而言,房价过度上涨会挤压实体经济的生存空间,导致资金脱实向虚,不利于产业升级和经济结构的优化;房地产市场的泡沫化风险积累,一旦破裂,将对金融系统乃至整个经济造成严重冲击,对社会而言,房价的快速分化可能加剧社会阶层固化,因住房问题导致的不公平感会侵蚀社会信任,影响社会和谐稳定。

要缓解房价畸形问题,需要多管齐下,综合施策,政府应持续深化土地制度改革,逐步降低对土地财政的依赖,增加保障性住房供给,满足中低收入群体的住房需求;应加强对房地产市场的调控,抑制投资投机性需求,如完善房地产税立法、实行差别化信贷政策等,引导市场回归“房住不炒”的定位,应大力发展租赁市场,规范租赁市场秩序,保障租户权益,让租房成为与购房并行的重要居住选择,从长远来看,促进区域经济均衡发展,优化公共资源配置,推动人口合理分布,也是从根本上缓解部分城市房价压力的重要途径。

相关问答FAQs:

Q1:房价畸形是否意味着房地产市场一定会崩盘? A1:不一定,房价畸形是市场风险积累的重要信号,但房地产市场的走势受到多种因素影响,包括政策调控力度、经济发展状况、居民收入预期等,政府可以通过一系列调控措施来稳定市场,如增加供给、限制投机、加强金融监管等,从而避免市场出现“硬着陆”,如果房价长期严重背离基本面,且调控政策未能有效疏导市场风险,那么市场出现大幅调整甚至局部崩盘的可能性就会增加,及时识别并应对房价畸形,对于防范系统性金融风险至关重要。

Q2:普通人应该如何应对高房价环境? A2:在高房价环境下,普通人应根据自身实际情况理性应对,应树立合理的住房观念,明确住房的核心功能是居住,而非单纯的投资品,不必盲目“追高”,量力而行,根据自身收入和储蓄情况,选择合适的购房时机和房屋类型,避免过度透支未来,对于暂时无力购房的群体,可以考虑租房居住,将资金用于提升自身技能、增加收入或其他合理投资,关注政策动态,利用好保障性住房、公积金贷款等政策资源,也能在一定程度上缓解住房压力,最重要的是,保持理性心态,避免因房价焦虑而做出非理性的财务决策。

房价畸高,根源深植土地财政与供需失衡。