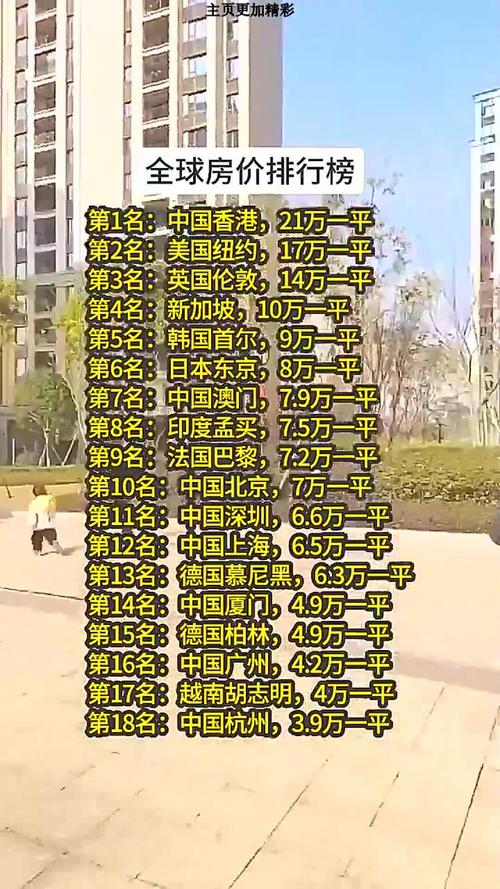

是对当前房价昂贵原因的详细分析,基于最新的互联网信息整理而成:

(图片来源网络,侵删)

土地成本攀升

- 稀缺性与竞拍机制:城市化进程加速导致可开发土地资源日益减少,尤其是一线城市的核心区域,开发商为获取土地使用权需支付高额出让金,这部分成本通常占房价的30%-40%;深圳等城市因“地少人多”,地价涨幅甚至超过房价增速,成为关键推动因素,地方政府通过限制住宅用地供应量(如需求500亩仅供应200亩),进一步推高地价并转嫁至房价,相比工业用地,住宅用地价格可达其十多倍,加剧了矛盾。

- 政策调控影响:政府的土地供应政策直接影响市场供需平衡,当库存积压时暂停或减少供地,会加剧市场竞争和稀缺性,从而抬升土地价格。

建筑与配套成本上涨

- 材料及人工费用增加:钢材、水泥等主要建材受市场波动影响涨价,同时购房者对房屋品质的要求提升(如绿化景观、智能化设施),迫使开发商投入更多资金进行精装修和社区建设,此类成本约占房价的30%-40%,若包含高端设备则可能接近45%。

- 基础设施投入:交通便利性、教育资源集中区的房产溢价显著,完善的医疗、商业配套也成为定价的重要考量因素。

金融与税收政策作用

- 宽松信贷刺激需求:低利率环境和房贷优惠政策降低了购房门槛,激发投资投机性购买行为,银行向开发商提供开发贷款的支持也扩大了供给端的扩张能力;

- 税费转嫁机制:从土地增值税到契税等多项税费合计占房价约10%,这些费用最终由购房者承担,不同城市的差异化征收标准进一步放大了区域间的房价差距。

供需结构失衡

| 驱动因素 | 具体表现 |

|---|---|

| 人口流动 | 农村人口向城市迁移、外来就业者定居导致大城市住房缺口扩大 |

| 改善型需求 | 家庭收入增长后置换更大户型或更优地段的趋势明显 |

| 投资属性强化 | 房地产被视为抗通胀工具,吸引闲置资金涌入市场,形成非理性竞价现象 |

心理预期与市场行为

- 买涨不买跌心态:消费者普遍预期房价持续上涨,担心错过获利机会而提前入市,这种集体行动放大了实际需求;

- 开发商策略:通过营销手段营造稀缺感,缩短销售周期以降低管理成本,并维持价格刚性。

地方政府财政依赖

- 土地财政模式:地方政府高度依赖土地出让金作为财政收入来源,缺乏动力主动降价,数据显示,住宅用地虽仅占供应量的31%,却贡献了超过75%的成交金额,形成“少卖多得”的利益格局;

- 隐性成本叠加:除直接的土地收入外,房地产相关税收也为地方财政提供补充,间接支持公共服务支出,但同时也固化了高房价逻辑。

相关问题与解答

Q1:为什么政府不大幅增加住宅用地供应来抑制房价?

A:地方政府面临双重约束:①工业用地低价招商可带动产业投资,短期内更能促进GDP增长;②现行土地出让制度下,住宅用地高价成交已形成路径依赖,突然增供可能导致市场恐慌性抛售,冲击经济稳定性,城市规划中历史遗留问题(如产权复杂的拆迁地块)也限制了可供开发的土地储备。

Q2:普通购房者如何在高房价背景下做出理性决策?

A:建议采取梯度消费策略:优先满足自住需求而非投资目的;关注政策调控窗口期(如限购放松区域的短期波动);考虑共有产权房、保障性租赁住房等替代方案;长期持有者可通过优化贷款结构(如等额本金还款)减少利息支出,对于无迫切购房压力的人群,租赁市场规范化发展也提供了

(图片来源网络,侵删)

房价贵,生活压力山大。