公租房作为国家保障性住房体系的重要组成部分,旨在解决中低收入群体、新就业职工、外来务工人员等群体的住房困难问题,其分配工作严格遵循“公平、公正、公开”原则,通过规范化的流程确保保障性资源真正惠及符合条件的家庭,以下是公租房分配的具体流程、申请条件、审核机制及注意事项,帮助申请人清晰了解“怎么分公租房”的全过程。

明确申请对象与基本条件

公租房的分配以“保基本、保刚需”为核心,申请对象需同时满足户籍、收入、财产、住房困难等基本条件,具体标准由各地政府结合实际情况制定,主要包括以下几类:

- 城镇中低收入住房困难家庭:需提供当地户籍或居住证,家庭人均月收入低于规定标准(如某城市规定为上年度城镇居民人均可支配收入的60%),家庭总财产低于规定限额,且家庭人均住房建筑面积低于15平方米(或无自有住房)。

- 新就业职工:指在当地就业且毕业未满5年的大中专毕业生、职业院校毕业生等,需提供劳动合同、社保缴纳证明,无自有住房且未租住公有住房。

- 外来务工人员:持有当地居住证、稳定就业证明(如连续缴纳社保6个月以上)、无自有住房,且符合单位或所在区域的优先分配条件(如重点行业、重点企业职工)。

- 特殊群体:包括符合条件的残疾人、优抚对象、老年人等,可适当放宽收入或财产限制,并享受优先分配待遇。

注:具体条件以当地住建部门发布的政策为准,例如一线城市对户籍、社保缴纳年限的要求可能更严格,而三四线城市可能更侧重本地住房困难群体。

申请材料准备与提交

申请人需根据自身身份类型,准备真实、完整的申请材料,通过线上或线下渠道提交,常见材料清单如下:

| 申请人类型 | 核心材料清单 |

|---|---|

| 城镇中低收入家庭 | 身份证、户口本/居住证、婚姻证明、收入证明(单位或社区开具)、住房情况证明(不动产登记中心查询)、财产证明(银行存款、车辆等) |

| 新就业职工 | 身份证、毕业证、劳动合同、社保缴纳证明、无房证明、单位出具的就业情况说明 |

| 外来务工人员 | 身份证、居住证、劳动合同、社保缴纳证明、无房证明、居住地社区或单位推荐材料 |

| 特殊群体(如残疾人) | 身份证、残疾证、相关证明材料、符合优先分配政策的佐证文件 |

提交渠道:

- 线上:通过当地政务服务网、住建部门官方APP或“公租房租赁服务平台”提交电子材料(需扫描件或拍照件,确保清晰可辨)。

- 线下:前往户籍所在地或工作单位所在区的街道(乡镇)政务服务中心,提交纸质材料并现场核验原件。

审核与公示:确保公平公正

公租房分配实行“三级审核、两级公示”制度,通过多部门联动审核,杜绝不符合条件的人员准入。

街道(乡镇)初审

街道(乡镇)受理申请后,在5个工作日内完成材料初审,重点核查申请人身份、户籍、住房等基本信息的真实性,对符合条件的,录入公租房信息系统;对材料不全的,一次性告知需补充的内容;对不符合条件的,书面说明理由并退回申请。

区级住房保障部门复核

区级住房保障部门在收到初审材料后,10个工作日内通过跨部门数据共享(如公安、人社、不动产登记中心、市场监管等)核对申请人收入、财产、住房等信息,必要时进行入户调查,复核通过后,将申请人信息在区政府官网、街道公告栏公示7天,接受社会监督。

市级备案与终审

公示无异议的,报市级住房保障部门备案;对公示期间有异议的,由区级部门在10个工作日内核实处理,并将结果反馈给异议提出者,审核全流程一般不超过30个工作日,特殊情况可延长,但需书面告知申请人。

轮候与配租:按规则分配房源

通过审核的申请人进入轮候库,轮候期间申请人信息发生变化的(如收入、住房、婚姻状况等),需在30日内向街道(乡镇)书面申报,否则取消资格。

轮候规则

- 普通轮候:按照申请时间先后顺序排序,优先保障符合条件的特殊群体(如低保家庭、重度残疾人等),可设置“优先轮候通道”,在普通轮候前配租。

- 定向配租:针对新就业职工、外来务工人员等群体,可由用人单位集中申请,或根据区域产业布局定向分配至特定项目。

房源匹配与配租

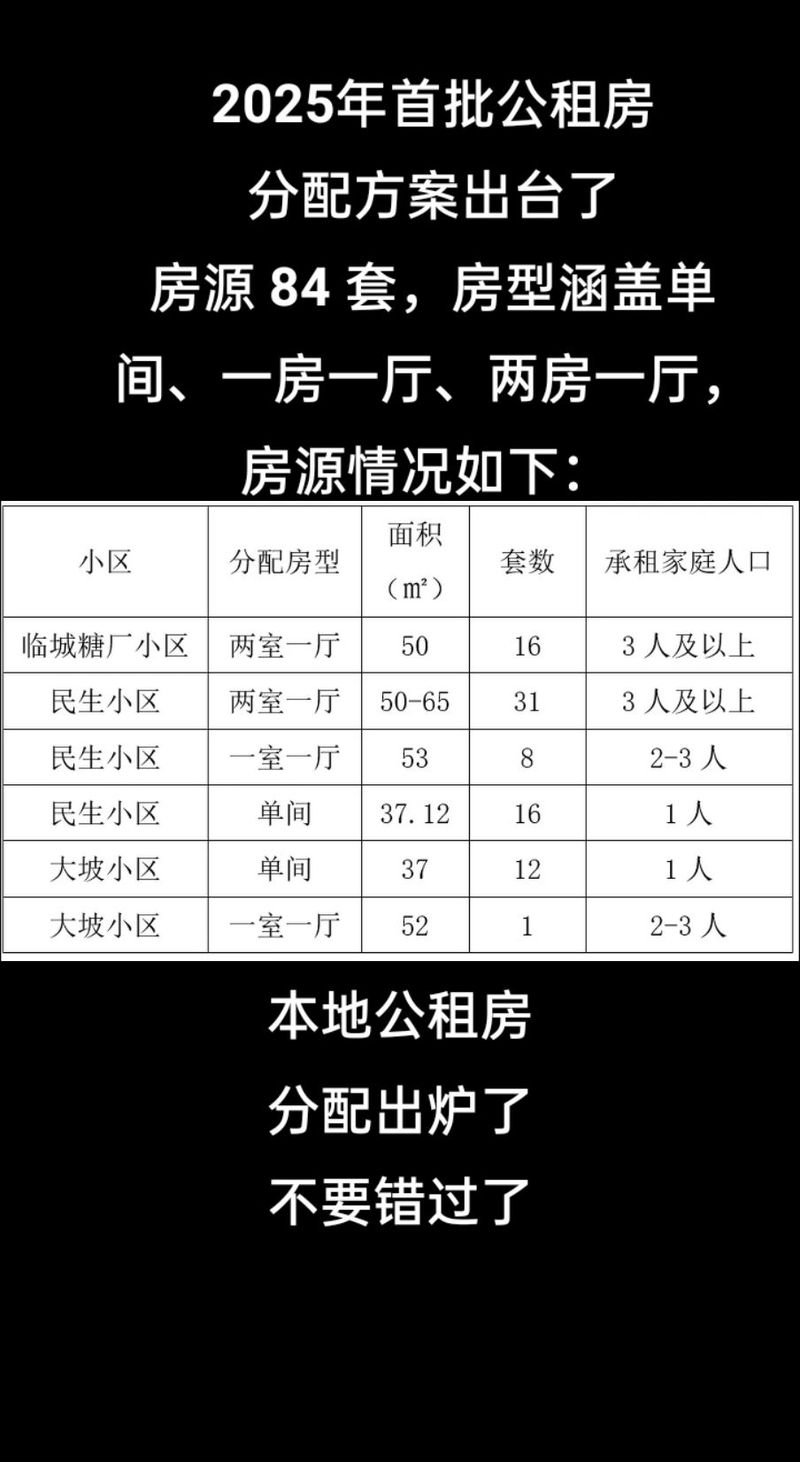

- 房源类型:包括新建、收购的成套住房,以及改建的宿舍型住房(主要面向新就业职工或外来务工人员),房源位置、户型、租金标准等信息通过官方平台发布。

- 配租方式:

- 公开摇号:当房源数量大于轮候人数时,通过电脑随机摇号确定选房顺序,摇号过程邀请公证机构、人大代表、申请人代表现场监督。

- 综合评分:部分城市对特殊群体(如老年人、残疾人)或住房困难程度更高的家庭实行评分制,根据家庭人口、住房面积、收入水平等指标打分,从高到低依次选房。

- 选房与签约:获得配租资格的申请人在规定时间内按顺序选房,确认后与住房保障部门或运营单位签订《公租房租赁合同》,合同期限一般不超过5年,租金标准按政府定价执行(通常为市场租金的50%-70%)。

动态管理与违规处理

公租房分配后,实行“进出动态管理”,确保资源合理利用。

租期与续租

合同期满前3个月,申请人可申请续租,需重新审核资格,仍符合条件的,续签合同;不符合条件的,需限期腾退住房。

退出机制

- 主动退出:承租人通过购买住房、收入超标、户籍迁出等情况,需在30日内主动申报并腾退住房。

- 强制清退:对转租、转借、空置、拖欠租金、虚报材料等违规行为,住房保障部门有权解除合同,收回住房,并记入诚信档案,5年内不得申请保障性住房;涉嫌违法的,移交司法机关处理。

监督与投诉

申请人可通过12345政务服务热线、住建部门官网等渠道举报违规行为,相关部门需在15个工作日内核查处理并反馈结果。

相关问答FAQs

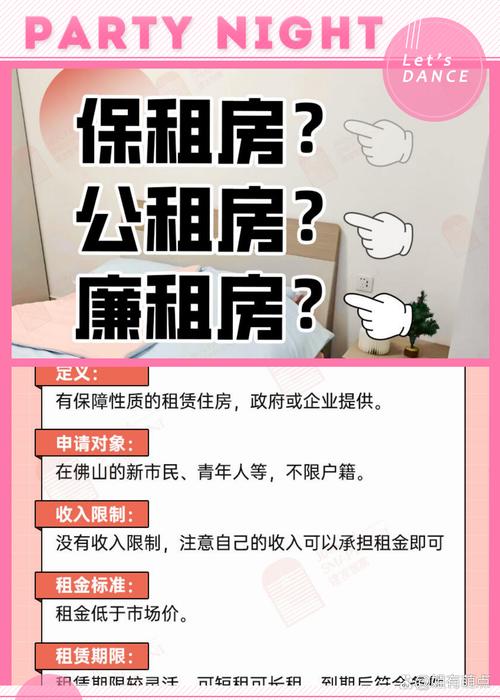

问题1:公租房和公房、廉租房有什么区别?

解答:公租房、公房、廉租房均属于保障性住房,但性质不同,公房是政府或单位所有、低价出租的住房(包括直管公房和自管公房),分配历史较早,逐步被公租房取代;廉租房专门面向城镇最低收入住房困难家庭,租金更低(通常为市场租金的30%-50%),但房源较少且申请门槛更高;公租房则覆盖范围更广,面向中低收入、新就业职工、外来务工人员等多群体,房源类型多样(成套住房、宿舍等),租金介于市场价和廉租房之间,申请流程更规范化,多数城市已实现“并轨”,将廉租房纳入公租房管理。

问题2:公租房可以转租或购买吗?

解答:根据《公共租赁住房管理办法》,公租房严格禁止转租、转借,承租人通过购买、获赠、继承等方式获得其他住房的,或收入、财产等超过规定标准的,需退出公租房,公租房原则上不得购买,但部分地区试点“共有产权”模式,承租人符合购买条件且愿意购买的,可按评估价购买部分产权(通常为70%-80%),剩余产权仍归政府所有,需继续缴纳租金,具体政策需以当地政府规定为准。

暂无评论,1人围观