深圳2000年的房价,需要放在中国房地产市场化和深圳经济腾飞的大背景下理解,这一年的深圳,正处于改革开放后的快速发展期,作为经济特区的吸引力持续增强,人口净流入规模不断扩大,住房商品化改革也逐步深化,这些因素共同塑造了当时独特的房价格局。

从整体市场环境来看,2000年的深圳房地产市场已经告别了90年代初的萌芽状态,进入了相对规范的发展阶段,1998年,中国停止了住房实物分配,标志着住房商品化改革的全面启动,这一政策效应在2000年的深圳开始显现,原有的福利分房制度逐步退出,居民住房需求更多地转向市场;银行按揭贷款政策的放宽,降低了购房门槛,刺激了消费需求,深圳作为珠三角的经济引擎,吸引了大量外来务工人员、企业高管和专业技术人员,这些新增人口构成了住房市场的刚性需求主体,据统计,2000年深圳常住人口已超过700万,其中户籍人口虽不足130万,但庞大的常住人口基数带来了持续增长的居住需求。

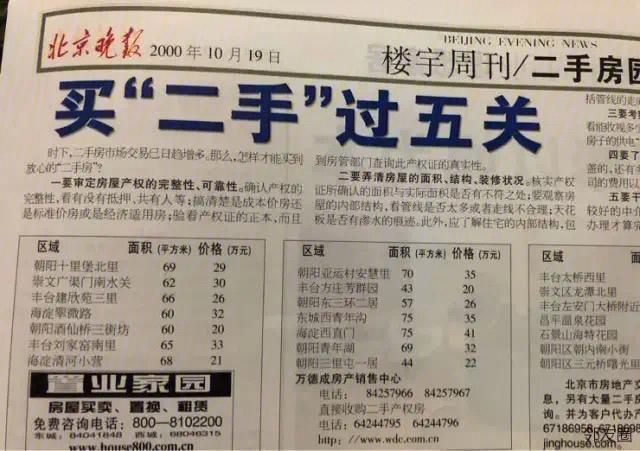

在供给端,2000年的深圳房地产市场呈现出“一手房主导,二手房补充”的特点,房地产开发企业主要集中在罗湖、福田等原关内区域,这些区域基础设施完善,商业配套成熟,是当时商品房开发的主要板块,关外的龙岗、宝安(当时尚未“关外一体化”,城市化程度相对较低)则多为工业用地和少量住宅开发,房价水平与关内存在明显差距,从产品类型来看,早期的商品房以多层住宅为主,小户型、低总价的房源更受市场欢迎,高层住宅相对较少,且集中在少数核心地段,开发商的品牌意识开始萌芽,但市场竞争尚未充分,价格主要由地段、成本和供需关系决定。

具体到房价水平,2000年的深圳整体房价处于相对低位,与后来动辄每平米数万甚至数十万的价格相比,显得“亲民”许多,根据当时的市场数据,深圳全市商品房平均售价约为每平方米5000-6000元人民币,这一价格在全国范围内处于中等偏上水平,但与北京、上海等一线城市相比仍有差距,且远低于当前水平,若分区域来看,差异十分显著:罗湖区作为深圳最早的建成区,拥有老城区的成熟配套和部分高端项目,房价最高,均价可达每平方米6000-7000元;福田区作为CBD,商务氛围浓厚,新建商品房品质较高,均价在每平方米5500-6500元之间;南山区依托高新技术产业园区,吸引了大量科技人才,住房需求旺盛,均价约为每平方米5000-6000元;而龙岗区和宝安区,由于距离市中心较远,配套相对滞后,房价则低得多,均价普遍在每平方米3000-4000元,部分偏远区域甚至低于3000元。

为了更直观地展示2000年深圳不同区域的房价差异,以下表格列举了当时主要行政区的商品房平均售价区间(单位:元/平方米):

| 区域 | 商品房平均售价区间(元/平方米) | 主要特点 |

|---|---|---|

| 罗湖区 | 6000-7000 | 老城区成熟,配套完善,部分高端项目聚集 |

| 福田区 | 5500-6500 | CBD核心区,商务氛围浓,新建品质盘多 |

| 南山区 | 5000-6000 | 高新产业人口密集,需求旺盛 |

| 龙岗区 | 3000-4000 | 距市中心远,配套待提升,以刚需盘为主 |

| 宝安区 | 3000-4000 | 工业基础较好,居住环境相对郊区化 |

值得注意的是,当时的房价收入比相对合理,以2000年深圳城镇居民人均可支配收入约21500元计算,一个三口之家的年收入约为64500元,购买一套70平方米、均价5500元/平方米的商品房(总价约38.5万元),房价收入比约为6倍,远低于当前部分区域的水平,普通居民通过积蓄和银行贷款实现购房的可能性较大,当时的房地产市场投机成分较少,购房需求主要以自住为主,市场整体呈现供需平衡、温和上涨的态势。

从价格影响因素分析,2000年深圳房价的核心驱动力是“需求拉动”而非“资金推动”,持续的人口流入带来的刚性住房需求是支撑房价的基础;深圳经济的快速增长(2000年GDP增速约14.2%)和居民收入的提高,增强了购房支付能力,土地供应方面,虽然深圳土地资源稀缺,但2000年房地产开发用地供应相对充足,尤其是关外区域,这在一定程度上抑制了房价的快速上涨,政策层面,国家鼓励住房消费的导向明确,地方政府对房地产市场的调控多以“促进健康发展”为主,限购、限贷等严厉调控手段尚未出现。

回顾2000年的深圳房价,不仅是对历史的简单追溯,更能为理解当前深圳房地产市场的发展逻辑提供参照,二十多年间,深圳经历了从“关内关外”到“全域一体化”的城市扩张,产业结构不断升级,人口结构持续优化,住房市场也从“满足基本需求”迈向“追求品质生活”,2000年那个均价“五千起”的房价时代,既是深圳经济腾飞的起点,也是房地产市场发展的一个缩影,它见证了一座年轻城市在快速成长中,居住需求与城市发展的深刻互动。

相关问答FAQs:

Q1:2000年深圳房价与当时居民收入水平相比,是否真的“买得起”?

A1:从房价收入比来看,2000年深圳的购房压力相对较小,当年深圳城镇居民人均可支配收入约2.15万元,一个三口之家年收入约6.45万元,购买一套70平方米、均价5500元/平方米的商品房(总价38.5万元),房价收入比约6倍,按照国际惯例,房价收入比在3-6倍之间属于合理区间,且当时银行按揭贷款政策宽松,首付比例低(约20%-30%),贷款年限长(最长20-30年),普通家庭通过“首付+月供”的方式实现购房的可能性较高,当时市场以小户型刚需盘为主,总价可控,且部分单位可享受福利分房过渡,整体购房门槛较低。

Q2:2000年深圳关外房价(如龙岗、宝安)为何远低于关内?如今的变化是否与当时的发展预期一致?

A2:2000年关外房价低于关内,核心原因在于区域发展不平衡,关内(罗湖、福田、南山)作为深圳早期建成区,拥有成熟的交通、商业、教育、医疗等配套,且是全市政治、经济、文化中心,就业机会集中,居住价值高;而关外(龙岗、宝安)当时多为工业区或农村,城市化进程较慢,基础设施薄弱,通勤不便,对购房者的吸引力较弱,房价自然较低。

如今的变化与当时的发展预期高度一致,随着“关外一体化”战略推进、轨道交通(如地铁11号线、4号线等)延伸、产业转移(如坂田、龙华的电子信息产业崛起)和大型居住社区建设,关外区域配套不断完善,人口承载力显著增强,房价也随之大幅上涨,部分热点片区(如龙华、坂田)房价已反超部分关外区域,这体现了深圳城市空间拓展和“多中心”发展格局的形成,也印证了“地段价值随城市发展而提升”的房地产规律。

暂无评论,2人围观