墓地与楼盘之间的安全距离问题,一直是城市规划和房地产开发中备受关注的焦点,这一距离的确定不仅涉及到居民的心理感受和居住体验,更关乎到公共卫生、环境安全以及法律法规的合规性,从科学规划和人文关怀的角度出发,墓地与楼盘之间需要保持一个合理且安全的距离,以平衡城市发展、土地利用与居民福祉之间的关系。

我们需要明确“安全距离”并非一个简单的数值,而是多个维度考量下的综合结果,它是一个受多种因素影响的动态概念,包括墓地的类型、规模、管理方式,以及周边的环境敏感度等,从类型上看,墓地可分为经营性公墓、农村公益性墓地、历史埋葬点等,不同类型的墓地其管理规范和环境风险存在差异,经营性公墓通常有更完善的规划和环保设施,而一些历史埋葬点可能缺乏系统管理,潜在风险更高,从规模上看,大型墓园的人流、车流较大,对周边交通和环境的影响更为显著,因此需要更大的缓冲空间,墓地的管理方式,如是否采用生态葬、是否有完善的卫生防疫措施、是否定期进行环境监测等,都会直接影响其与周边居民区所需的距离。

从公共卫生和环境安全的角度分析,墓地可能对周边环境产生一定的影响,这些影响主要包括气味、水质、土壤、视觉景观以及潜在的病原体传播等,虽然现代公墓在建设和管理中普遍采取了深埋、绿化覆盖、定期消毒等措施,以最大限度地降低这些影响,但在特定气象条件下,如夏季高温、无风或低风速时,墓地可能产生的异味仍有可能扩散至周边区域,通过设置足够的距离,并利用绿化带等作为屏障,可以有效阻隔和稀释异味,减少对居民生活的干扰,在水质和土壤方面,墓地的地下渗滤液如果处理不当,可能会对地下水和土壤造成污染,威胁居民的饮水安全和健康,科学的安全距离应基于专业的环境影响评估,确保墓地不会对周边的饮用水源保护区和农业用地构成威胁。

从心理学和社会文化层面考量,墓地作为一种特殊的土地利用类型,容易给部分人群带来心理上的不适和恐惧感,尤其是老人和儿童,这种“邻避效应”可能导致楼盘价值下降、居民生活质量受影响,甚至引发社会矛盾,在规划中为墓地与居民区设置足够的距离,并辅以有效的景观隔离,如建设生态公园、防护林等,可以在物理和心理上形成缓冲,缓解居民的负面情绪,营造和谐的社区氛围,这种距离的设置,体现了对居民心理需求的尊重和对人文关怀的重视。

法律法规和政策文件为墓地与楼盘的安全距离提供了明确的指导依据,在我国,《殡葬管理条例》等法规对墓地的选址和建设做出了原则性规定,要求墓地建设应当节约土地、利用荒山瘠地,不得占用耕地,城乡规划法也强调各类建设用地的布局应当符合安全、卫生和环保的要求,虽然国家层面没有对墓地与居民区的距离给出一个统一的、量化的标准,但许多地方性规划和政策文件中对此有具体规定,一些城市规定经营性公墓与居民区之间的距离不应少于300米,而农村公益性墓地则根据当地情况有不同的要求,这些规定通常是基于当地的自然环境、人口密度和经济发展水平综合制定的,具有一定的科学性和可操作性。

为了更清晰地理解不同因素对安全距离的影响,我们可以通过一个表格来对比分析:

| 影响因素 | 具体考量内容 | 对距离的要求影响 |

|---|---|---|

| 墓地类型 | 经营性公墓、农村公益性墓地、历史埋葬点 | 经营性公墓通常要求更严格,距离可能更大;历史埋葬点风险较高,需评估后确定距离。 |

| 墓地规模 | 占地面积、墓穴数量、预计客流量 | 规模越大,人流车流越多,所需缓冲距离越大。 |

| 管理规范 | 是否有完善的卫生防疫措施、生态葬比例、绿化覆盖率、环境监测制度 | 管理越规范,环保措施越到位,所需距离可适当减小;反之则需增大距离以降低风险。 |

| 周边环境敏感度 | 是否靠近饮用水源保护区、学校、医院、居民区等 | 靠近高敏感度区域(如学校、医院),距离要求应显著增加;一般居民区则可适当放宽。 |

| 气象条件 | 当地主导风向、风速、气温、降水等 | 在下风向、高温、低风速地区,需增大距离以防止异味扩散;有利气象条件下可适当减小。 |

| 法律法规 | 国家及地方性殡葬管理条例、城乡规划法中的相关规定 | 地方性法规通常有具体量化指标,是确定距离的直接依据。 |

在实际操作中,确定墓地与楼盘的安全距离通常需要经过一系列科学严谨的程序,在项目规划初期,应进行详细的环境影响评价,对墓地可能产生的环境影响进行全面预测和评估,规划部门应综合考虑土地利用总体规划、城市总体规划以及环境保护规划的要求,合理布局,确保两者之间有足够的隔离空间,应充分征求周边居民的意见,举行听证会,将公众的合理诉求纳入规划考量,在墓地建设和运营过程中,应建立长效的环境监测和管理机制,确保各项环保措施落实到位,及时发现并解决问题,对于已经存在的墓地周边新建楼盘项目,则应进行更为严格的风险评估,并采取有效的补救措施,如增设防护林、升级污水处理设施等,以保障居民的健康和安全。

墓地与楼盘之间的安全距离是一个需要多学科、多部门协同论证的复杂问题,它不仅是技术层面的规划问题,更是一个涉及公共健康、社会心理和人文关怀的综合性议题,只有在科学规划、严格管理、尊重民意的基础上,才能找到一个平衡点,实现土地资源的合理利用与居民生活品质的有效保障,促进城市的和谐与可持续发展。

相关问答FAQs:

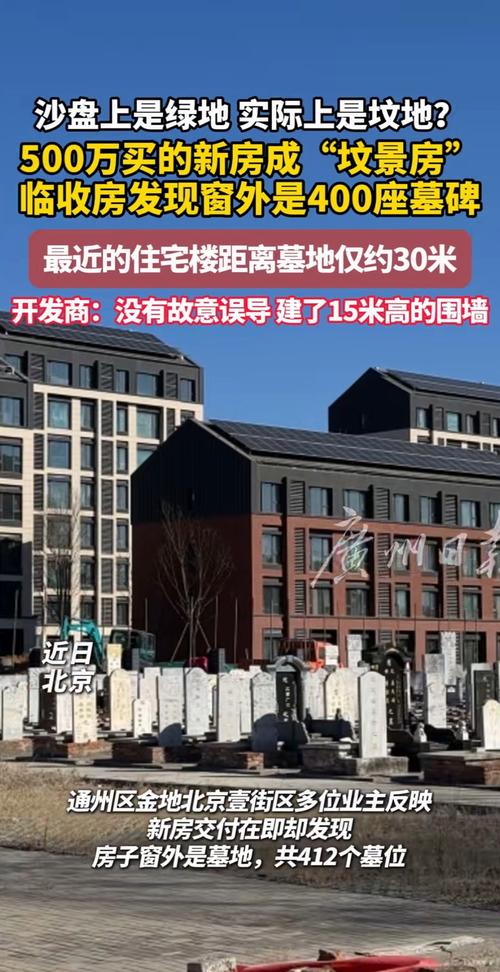

如果墓地已经存在,在其周边新建楼盘,应该如何确保安全距离? 解答:对于已存在墓地周边的新建楼盘项目,应遵循“预防为主、防治结合”的原则,开发商应委托专业的第三方机构进行详细的环境影响评估,重点评估墓地对大气、地下水、土壤的潜在影响,以及可能产生的噪声、异味等,规划部门在审批项目时,应严格控制楼盘与墓地之间的最小距离,通常应不低于地方性法规规定的标准,并可能要求通过增加绿化隔离带、设置物理屏障(如高墙)等方式来弥补距离上的不足,开发商应在项目规划设计中,将临近墓地的住宅单元作为特殊单元进行设计,例如增加通风系统、采用更优良的隔音材料等,并向购房者充分披露相关信息,保障消费者的知情权,政府部门也应加强对墓地运营单位的监管,确保其履行环保责任,定期进行环境检测并向社会公开结果。

为什么有些墓地离居民区看起来很近,但并没有产生明显的负面影响? 解答:这种情况的出现通常是基于以下几个原因:第一,墓地的类型和管理水平,一些可能是历史形成的小型家族墓地或管理规范的农村公益性墓地,规模小、墓碑低矮、绿化覆盖率高,且采用了深埋等环保措施,对环境的影响微乎其微,第二,自然环境的稀释作用,墓地周边如果有宽阔的河流、茂密的森林或大面积的绿地,这些自然景观本身就起到了良好的缓冲和净化作用,有效阻隔了可能产生的负面影响,第三,良好的景观设计,一些现代化的公墓在规划时注重园林化建设,将墓区融入公园环境中,通过合理的植物配置、小品设计,弱化了其“阴森”的视觉感受,使其与周边环境融为一体,居民在心理上更容易接受,第四,距离的感知差异,有时从地图上看距离较近,但由于道路、建筑物等阻隔,实际步行感受的距离会更远,且处于下风向的居民受异味影响也较小,判断一个墓地是否对居民区产生负面影响,不能仅凭直观感觉,而应综合考虑其管理水平、环境特征和实际影响评估结果。

暂无评论,1人围观