群租房扰民问题在当前城市生活中较为常见,不仅影响周边居民的正常生活,还可能存在安全隐患,面对这一问题,需要从了解问题本质、沟通协商、多方联动、法律途径等多个维度综合应对,才能有效维护自身权益并推动问题解决。

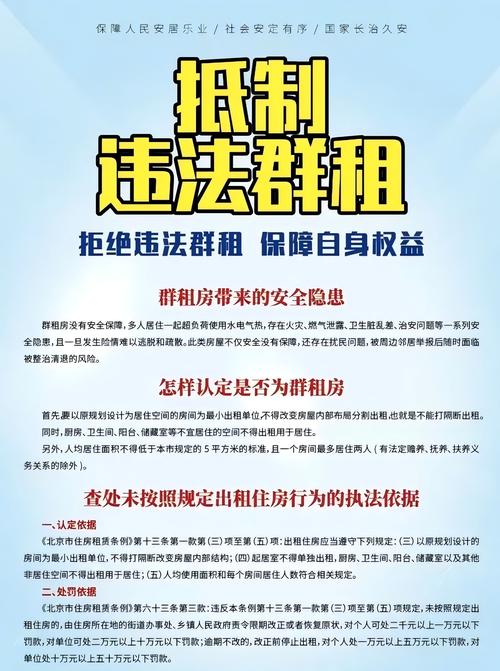

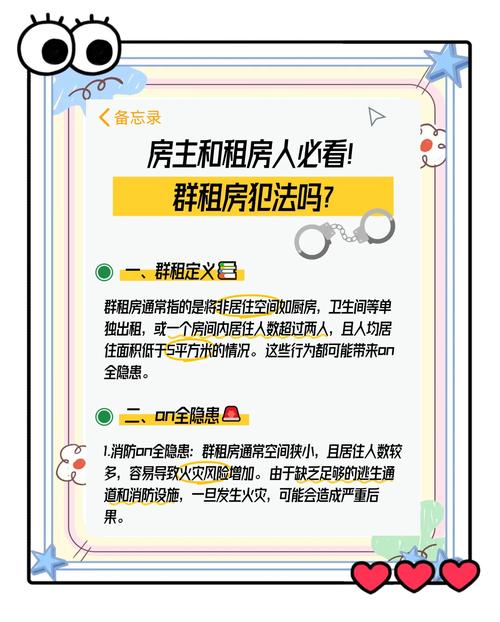

要明确群租房扰民的具体表现形式,常见的扰民行为包括:噪音污染(如深夜人员活动、电视声、争吵声、装修噪音等),卫生问题(垃圾堆积、排污不畅导致异味),安全隐患(私拉电线、违规使用电器、消防通道堵塞等),以及人员流动频繁带来的治安隐患,这些问题不仅降低居住舒适度,还可能引发邻里矛盾,甚至威胁生命财产安全,判断是否属于群租房扰民,需结合当地规定(如人均面积、租住人数限制、消防安全标准等),若对方行为超出合理生活范畴,即可视为扰民。

当遭遇群租房扰民时,第一步应尝试与租户或房东进行直接沟通,部分情况下,租户可能并未意识到自身行为对他人造成的影响,通过友善、理性的沟通,明确指出具体问题(如“晚上11点后仍有较大脚步声和说话声,影响家人休息”),并提出合理建议(如“能否降低音量或调整活动时间”),往往能起到初步效果,沟通时注意保持冷静,避免情绪化冲突,同时保留沟通记录(如微信聊天记录、通话录音等),为后续维权提供证据。

若沟通无效,可向物业或社区居委会反映情况,物业作为小区的管理者,有责任维护小区公共秩序和环境卫生,可对群租房进行劝阻、制止,并督促房东整改;社区居委会则能发挥基层调解作用,组织双方协商,或联系相关部门介入,反映问题时需提供具体信息(如房号、扰民行为发生时间、证据材料等),并持续跟进处理进度,避免问题石沉大海。

对于较为严重的扰民行为,可寻求政府相关部门的帮助,不同部门职责分工明确:公安机关可处理治安类问题(如深夜噪音、打架斗殴)和消防安全隐患;住建部门或城管部门负责查处群租房违规改造(如擅自改变房屋结构、超标准分割空间)、违规出租等行为;环保部门可监测并处理工业噪音或特殊污染源,通过拨打市民服务热线12345或相关部门投诉电话,提交书面投诉材料,推动行政介入,部分地区已建立“多部门联合执法机制”,可一次性解决涉及多个领域的群租房问题。

若以上途径均无法解决问题,可通过法律途径维护权益,根据《民法典》规定,不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物、排放大气污染物、水污染物、土壤污染物、噪声、光辐射、电磁辐射等有害物质,相邻权利人应当给予便利,并避免对相邻权利人造成损害,受害人可向法院提起民事诉讼,要求停止侵害(如消除噪音、清理垃圾)、赔偿损失(如精神损害赔偿、因失眠产生的医疗费用等),若群租房存在违反《治安管理处罚法》或消防法的行为,还可向公安机关举报,追究相关人员的行政责任。

在应对过程中,居民应注意收集和保存证据,包括:噪音录音录像、现场照片(如垃圾堆积、消防通道堵塞)、证人证言、与租户/物业/部门的沟通记录、相关部门的受理回执等,完整的证据链能显著提高维权成功率,建议邻里之间联合维权,形成合力,引起更多重视。

为从源头减少群租房扰民现象,社区和物业应加强日常巡查,及时发现并上报违规出租行为;政府部门需完善群租房管理法规,明确租住人数、人均面积、消防安全等标准,并加大处罚力度;房东也应承担起主体责任,选择合规租户,监督租户行为,避免因贪图租金收益而引发纠纷。

相关问答FAQs:

-

问:群租房扰民报警后,警察不处理怎么办?

答:若警察出警后未有效处理,可要求其出具《受案回执》或《不予立案通知书》,并向上级公安机关督察部门或检察院投诉,可收集更多证据(如持续噪音的录音录像、多次报警记录),通过12345热线或信访渠道反映问题,推动相关部门履行职责。 -

问:如何判断群租房是否合法?

答:合法群租房需满足以下条件:租住人数不超过当地规定的上限(如人均居住面积不低于5平方米);房屋结构未经违规改造(如承重墙未破坏、消防通道畅通);消防设施齐全(如灭火器、应急照明);用电用气符合安全标准,可向当地住建部门或社区查询具体标准,或要求房东出示房屋租赁备案证明和消防安全检查合格证明。

暂无评论,2人围观